Illustratorで乗算など不透明度を設定した際に、オブジェクトが重なって混ざった部分の色情報を取得する方法。制作物のカラーチップなど作る際に便利な小技。

例はCMYKにて解説しているが、RGBなどでも同じ手順でOK。

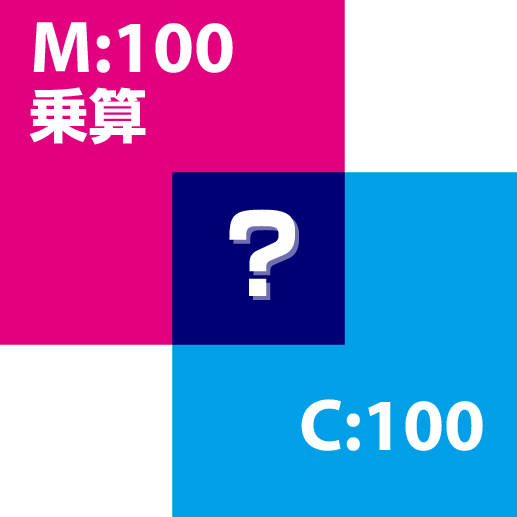

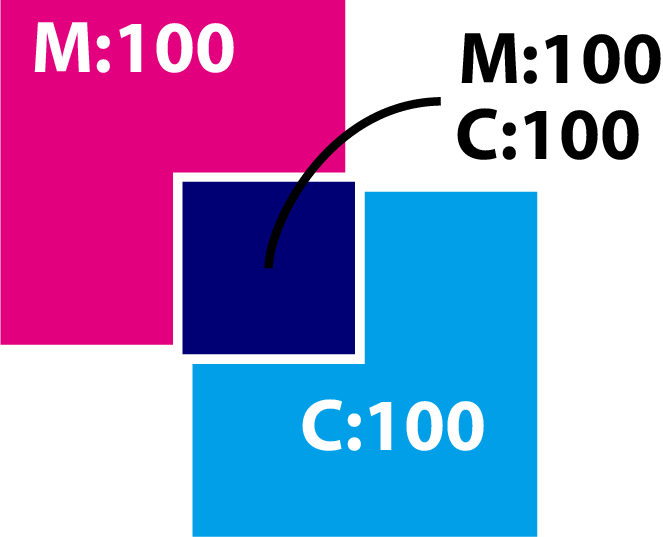

下の例では、M100(乗算)とC100のオブジェクトが重なり、真ん中の「?」部分の色を知りたいが、スポイトツールを使用しても、上にあるオブジェクトのM100の値しか拾わない。画像で青色の部分の色情報(CMYK)は?

1:取得したい色が関わるオブジェクトを選択

重なっているオブジェクトを選択する(上の例ではM100とC100のオブジェクトを選択)

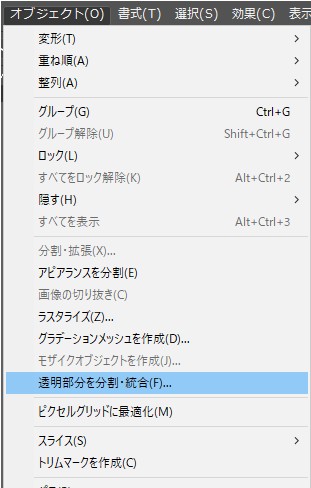

2:上部メニューのオブジェクト→透明部分を分割・統合をクリック

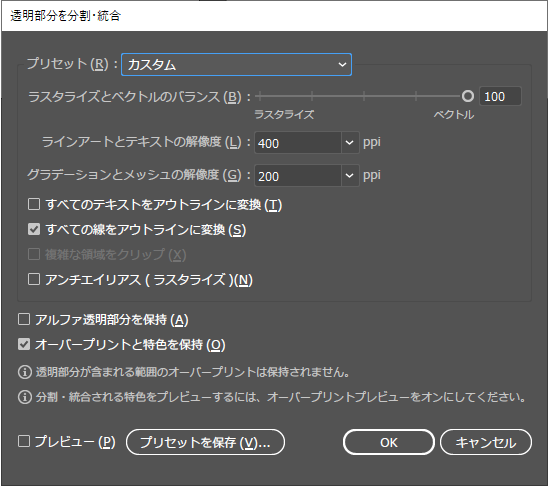

「ラスタライズとベクトルのバランス」をベクトル側【100】にする→【OK】ボタンを押す

(他はデフォルト値のまま)

3:オブジェクトの情報を確認(スポイトツールも使用可能)

オブジェクトが色毎に分割されたので、スポイトツールなどでオブジェクトの色情報を確認する。

(乗算の効果などは全て破棄される)

「色」の指定はアバウトでもなんとかなる?大丈夫!

印刷物でもデジタル作品でも同じことだが、あなたが超厳密な色管理が必要なプロジェクトに関わっていないのならば、わりとアバウトに考えていても大丈夫だ。難しく考えすぎてドツボにはまっている人を見かけるが泥試合で金と時間の無駄なので、それをもっと違う部分に使うほうが作品のクオリティは上がる。

なんで?アバウトで大丈夫?という疑問にお答えすると「世の中に同じ色は1つも無い」と言えるからで、1つも無いなら多少のブレ幅なんて気にしていてもしょうがないからだ。

例えばA君とB君が同じ赤いリンゴをスーパーの生鮮コーナーで見ていたとしよう。A君もB君も「赤」とは認識しているが、それが「少し濃く熟れた赤」なのか「鮮やかでおいしそうな赤」なのかは見る人によって違う。A君とB君が「全く同じ赤色」を認識することは無い。個々がイメージする色の感覚、身体的な特性(視力や身長など)、立ち位置の違いによる光の差など様々な要因が合わさって、人の目に映る色は同じ色が1つもないと断言しても良い。同じ赤でも違うのだからコンマ数%にまでこだわって色調整をしたり、高い機材を買ってカラーキャリブレーションをしたりと神経質になりすぎても意味はない(ある程度の水準は必要だが)

また、機械的な差もある。PCモニターやスマートフォンなど機種によっても色が違うし、印刷所、印刷する材質、印刷したロットによっても色は変わるのである。もう制御のしようがないので、開き直って「ある程度アバウトでも大丈夫!どうせ同じ色なんてない!」と思ったほうが気楽というものだ。

躍起になって同じ色を再現する事に時間と金をかけるよりは、あなたが「その色に持たせる意味」を深堀りする時間にあてるのがおすすめ。色の持つ印象はあまり変わらない。「赤は熱い」のである。その「熱い」をもっと的確に伝えるためにはどうしたら良いか?ということを考えて作品に盛り込めばぐっとクオリティは上がる。CMYK値が1%違ったからと言って大騒ぎするくらいなら「そのくらい違ってもノープロブレム!」と胸を張って言える作品は誰にとっても良いものだ。

誰もあなたが思う1%の色の違いは分かりません。

ただ、物事には例外があって唯一色に拘りまくるのが正解なのは「キャンバスに描く絵」だろう。紙などに書いた絵はそれだけで全て完結した物なので拘り抜いた色はそのままその絵の価値となる唯一無二の作品だからだ。